Fièvre jaune

Epidémiologie

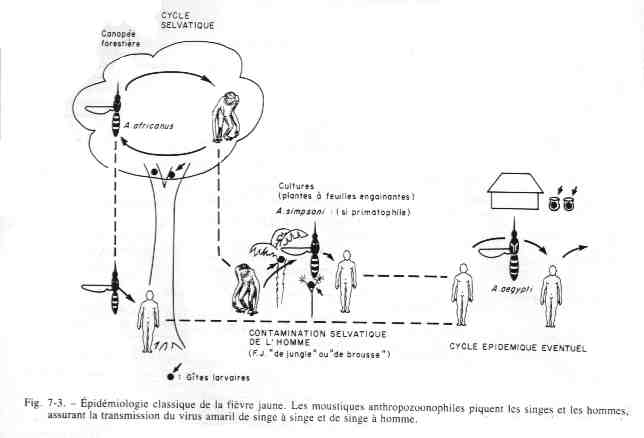

Agent pathogène, agents vecteurs et réservoirs de virusLe virus arnaril (de amarillo = jaune en espagnol) appartient au genre Flavivirus. On distingue plusieurs souches selon leur pouvoir pathogène expérimental (chez le singe Macacus rhésus ou la Souris) et leurs caractères culturaux; les deux principales, isolées dès 1926, sont la souche Asibi (dont dérive la souche Rockefeller 17 D) et la souche "française " de l'institut Pasteur de Dakar (dont dérive le virus français neurotrope, ou VFN). Les hôtes vertébrés principaux sont les singes et les hommes. Cependant, ils ne constituent pas de vrais réservoirs de virus car la virémie est toujours, chez eux, de courte durée, généralement de moins d'une semaine. Les moustiques, outre leur rôle vecteur, sont les vrais réservoirs : ils restent infectés toute leur vie et transmettent le virus à leur descendance par voie transovarienne. Les moustiques vecteurs vivent dans l'environnement humain et disséminent les épidémies (Aedes aegypti, quelquefois Aedes Shnipsoni). |

Ils peuvent aussi vivre dans les forêts et galeries fores-tières où ils propagent le virus entre primates et assurent le passage à l'homme venu à leur contact, ces moustiques primatophiles sont des Haemagogus en Amérique, diverses espèces d'Aedes en Afrique. Les Aedes se développent dans de petites collections d'eau domestiques ou para-domestiques (Aedes aegypti), dans des creux d'arbres et aisselles de feuilles engainantes (autres espèces). Leurs oeufs résistent plusieurs mois a la dessiccation. permettant à l'espèce de passer la saison sèche. Seules les femelles sont hématophages et interviennent donc dans la transmission de la fièvre jaune. La transmission du virus s'effectue par la piqûre du moustique; celui-ci s'infecte en prenant son repas sanguin sur un homme ou un animal en phase virémique; 4 à 10 jours plus tard il devient infestant. |

Formes cliniques

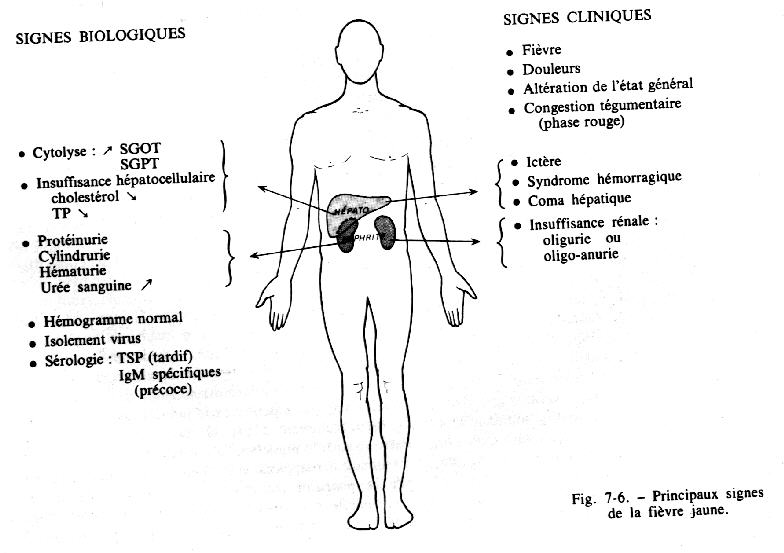

La gravité de la fièvre jaune varie beaucoup d'une épidémie à l'autre et même au cours de la même épidémie. Les formes suraiguës sont mortelles en 2 à 3 jours, dans un tableau dominé par les signes généraux, sans manifestations hépatiques ou rénales franches; elles s'observent généralement a l'acmé des épidémies, comme si les passages accélérés du virus d'homme à l'homme exaltaient sa virulence. Les formes atypiques comportent des atteintes viscérales dissociées ou inhabituelles. Certaines simulent une hépatite virale banale; les formes rénales aboutissent au coma urémique; des hémorragies sévères s'observent parfois sans atteinte hépatique patente; les formes cardio-vasculaires avec collapsus résultent d'une hémorragie non extériorisée, d'une atteinte myocardique ou peut-être d'un état de choc de type endotoxinique; l'encéphalite amarile vraie est exceptionnelle, mais on observe souvent des troubles neuropsychiques secondaires aux désordres hydroélectrolytiques. Les formes frustes sont fréquentes. Elles se résument â un épisode fébrile pseudogrippal parfois accompagné d'un rash ou de perturbations des épreuves fonctionnelles hépatiques ou rénales. Leur pronostic est excellent. Les formes inoffensives, purement sérologiques sont les plus fréquentes. Au Sénégal Oriental 16 p. 100 des enfants sont devenus séropositifs sans signes cliniques.

L 'hépatonéphrite hémorragique classique ne résume heureusement pas la symptomatologie de la fièvre jaune. Les formes atypiques, frustes ou inapparentes sont fréquentes. La létalité de la fièvre jaune ne dépasse sans doute pas 20 a 30 p. 100.

Diagnostic

Le diagnostic de fièvre jaune est difficile. même en zone d'endémie, en dehors d'une flambée épidémique. Au début, on évoque toutes les pyrexies aiguës douloureuses. A la période d'état, il faut éliminer les autres ictères fébriles en particulier l'hépatite à virus A ou B fréquente en Afrique, les leptospiroses notamment en Amérique latine. les formes ictériques du paludisme (rémittente bilieuse, accès pernicieux). Les formes atypiques ou frustes posent le problème des autres arboviroses. La certitude diagnostique est apportée par les examens virologiques, sérologiques et anatomiques. Ces examens difficiles, réservés à des laboratoires spécialisés. inutiles dans les formes typiques en période épidémique, sont indispensables pour reconnaître les cas isolés. identifier les formes atypiques et pour décider des mesures prophylactiques à prendre souvent d'urgence.

CENTRES OMS DE RÉFÉRENCE POUR LES ARBOVIRUS, ÉQUIPÉS POUR L'EXAMEN DÉTAILLE DU VIRUS AMARIL

Centre international de Référence

Department of Epidemiology

and Public Health, Yale University School of Medicine, 60 College Street, New

Haven, Connecticut 06510, Etats-Unis d'Aménque.

Centres Régionaux de Référence

East African Virus Researcb

Institute, East Afilcan Common Services Organization, P.O. Box 49. Entebbe,

Ouganda

Vector-Borne disease Division Bureau of laboratories, Center for Dîsease Control PO Box 2087. Fort Collins, Colorado 80522, États-Unis d'Amérique

Institut Pasteur, 36 avenue Pasteur, Boîte postale 220, Dakar, Sénégal

Laboratoire des Arbovirus. Unité d'Écologie virale. Institut Pasteur, 25 rue du Docteur Roux, Paris 75015, France

L'isolement du virus peut être tenté, au début, par l'inoculation du sang du malade au souriceau (par voie intracérébrale) ou au Singe Macacus rhésus (Singe asiatique, toujours dépourvu d'anticorps antiamarils naturels), par inoculation intrathoracique au moustique ou sur culture de cellules d'insecte.

Retour au clonage | Les maladies tropicales | Qui suis-je? | Parasito |