EPIDEMIOLOGIE DU PALUDISME

==================================

![[Image]](pict0.jpg)

Le paludisme est la plus importante de toutes les maladies qui frappent l'espèce humaine. La Société des Nations estimait en 1933 qu'il y avait dans le monde près de sept cents millions de paludéens. Aux Indes on pouvait les évaluer à cent millions avec un million de décès par an. Malgré les efforts déployés depuis la fin de la deuxième guerre mondiale il resterait, principalement en Asie et en Amérique, environ 150 millions de malades.

I. - Définition

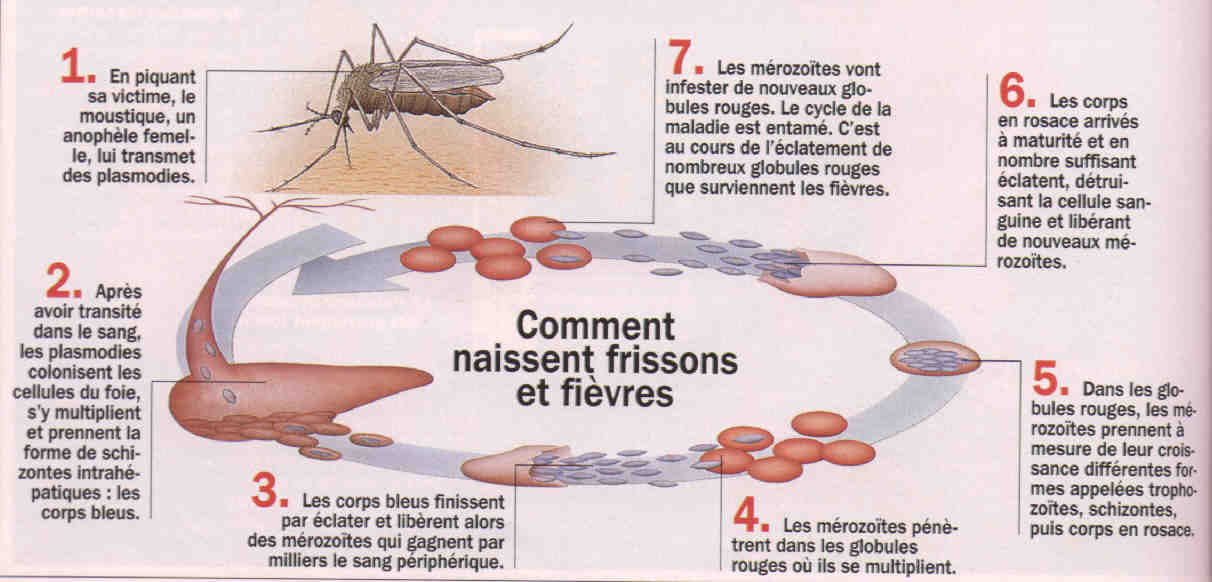

Le paludisme (du latin pattes, marais) est provoqué par un parasite des globules rouges du sang dénommé hématozoaire. Ce parasite est transmis du sujet malade ail sujet sain par l'intermédiaire de moustiques du genre anophèle; il subit dans l'organisme du malade comme dans le corps d'un moustique un certain nombre de transformations obligatoires, de métamorphoses, qui constituent son cycle évolutif.

Le paludisme se traduit essentiellement par des crises, c'est-à-dire par des accès fébriles violents et de courte durée se succédant en général selon un rythme régulier, s'accompagnant d'une augmentation de volume de la rate (splénomégalie) et d'une destruction intense des globules rouges (anémie). La maladie a une tendance spontanée aux rechutes.

Dans les régions chaudes et humides du globe qui représentent son domaine d'élection, le paludisme, communément appelé aussi Malaria, peut se comporter comme un véritable fléau décimant les populations indigènes, paralysant les efforts des défricheurs et des colons, fauchant les rangs des corps expéditionnaires. Si la lutte antipaludique est importante du point de vue strictement hygiénique et médical, elle l'est aussi sur le plan économique et social. Combattre le paludisme, c'est dépister et traiter des malades ou protéger des sujets sains, mais c'est aussi permettre à des provinces ou à des nations entières de prendre leur essor et d'accéder à un niveau de vie supérieur. Pour ces raisons, l'humanité doit un immense tribut de reconnaissance aux savants qui ont patiemment déchiré les voiles qui nous dissimulaient la nature du paludisme et son mode de transmission, ainsi qu'à ceux qui ont découvert et expérimenté les méthodes et les médicaments qui nous permettent aujourd'hui de combattre efficacement cette redoutable maladie.

Malgré un apport certain d'hématozoaires par des sujets, travailleurs ou touristes, arrivant de régions infestées, le risque de contracter le paludisme est de nos jours très faible en France métropolitaine car les conditions requises pour la transmission de la maladie ne se trouvent qu'exceptionnellement réunies sur notre sol. La situation est différente dans nos anciens territoires d'outre-mer, où la malaria reste pour l'Européen comme pour l'indigène un danger jamais négligeable qui justifie le souci constant des autorités sanitaires.

II. - Aperçu historique

Le paludisme est connu depuis des temps très reculés. On croit retrouver sa trace dans un livre biblique, le Deutéronome, comme dans les écrits qui nous sont parvenus des anciennes civilisations égyptiennes, chinoises, chaldéennes et Hindoues; on admet qu'Homère y a fait allusion au chant X de l'Iliade. La malaria était fréquente dans la Grèce antique et cinq siècles avant Jésus-Christ, Hippocrate, au premier livre de ses Epidémies, décrit les différents types de fièvres palustres.

L'histoire du paludisme est intimement liée à la chronique militaire des nations et les exemples abondent pour montrer que cette maladie, comme le typhus exanthématique, a souvent lourdement pesé sur le sort des campagnes. C'est ainsi que le paludisme frappe les Gaulois assiégeant Rome; au Moyen-Age il entrave les expéditions italiennes de l'empereur Lothaire et de Frédéric Barberousse; au XVIIIe siècle Pringle l'observe parmi les troupes anglaises opérant aux Pays-Bas. Nous le retrouvons au XIXe siècle en Amérique pendant la guerre de Sécession, en Europe lors de la guerre de Crimée; il exerce encore ses ravages au cours des conquêtes coloniales : campagnes d'Algérie, expédition de Madagascar qui fut une promenade militaire mais un désastre sanitaire. Pendant la première guerre mondiale, à l'armée française d'Orient, le paludisme atteint 50% des effectifs et nécessite 20.000 rapatriements. Lors de la deuxième guerre mon diale, près d'un demi-million de soldats américains ont été hospitalisés pour malaria; on Nouvelle Guinée, la proportion des malades atteignit presque 100 % et l'on a pu dire que le paludisme défendait les îles de l'Océanie contre le retour des Américains mieux que les armées du Japon. Plus récemment la malaria a frappé les combattants de Corée et d'Indochine.

|

|

Les agents pathogenes: les quatre plasmodies humaines.

Les quatre espèces plasmodiales parasites de l'homme sont: P. vivax, P falciparum, P. malariae et P. ovale. Ce sont des protozoaires intracellulaires dont la multiplication est asexuée (ou schizogonique) chez l'homme et sexuée (ou sporogonique) chez le moustique vecteur, I'anophèle femelle. Au cours de leur cycle biologique, les plasmodies changent sans cesse d'aspect et de taille, par suite de l'alternance de phases de croissance et de phases de division (nucléaire et cytoplasmique).

Cycle des plasmodies:

Le moustique infecté injecte à l'homme des centaines de sporozoïtes (8 à 12 Ám x 1 Ám) qui ne restent dans la circulation sanguine qu'une demi heure. Ils gagnent rapidement le foie, pénètrent dans les hépatocytes sous forme de cryptozoïtes. Ceux-ci grossissent puis de nombreux mérozoïtes libérés passent dans la circulation, amorçant les premières schizogonies sanguines. Des différences existent cependant selon les espèces plasmodiales, pouvant rester dans le foie (P. vivax, P. ovale), pouvant entraîner des reviviscences schizogoniques.

Dans le sang, chaque mérozoïte pénètre dans une hématie et s'y transforme en trophozoïte.

Figure: pénétration du mérozoïte dans l'hématie par endocytose. L'ensemble de ces phénomènes dure 30secondes à 1 mn. La phase de contact implique la reconnaissance par le mérozoïte d'un site de liaison spécifique à la surface de l'hématie.

Il y grossit, se transformant en schizonte, dégradant l'hémoglobine ce qui peut engendrer l'apparition de granulations de Schünffner. L'hématie finit par éclater et dans le sang s'amorce le cycle sexué ou sporogonique. Les gamétocytes mâle et femelle apparaissent au bout de quelques cycles, mais c'est dans le moustique, lors d'un repas sur un paludéen, que se poursuit le cycle avec formation de nouveaux sporozoïtes. La durée du cycle sporogonique varie de 10 à 40 jours selon la température et l'espèce plasmodiale.

|

|

|

||

|

|

|